Géomorphologie pyrénéenne

Histoire de la formation des Pyrénées, rapportée à la vallée d'Aspe.

L'ère primaire

(de-400 à -250 millions d'années)

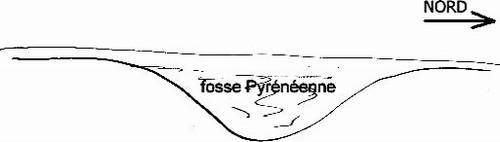

La mer recouvre ce qui va devenir les Pyrénées, des sédiments se déposent au fond de la fosse Pyrénéenne, les vieux calcaires du chemin de la mâture datent de cette époque.

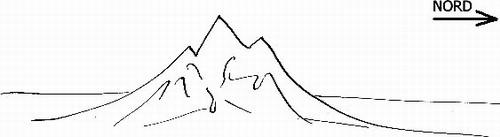

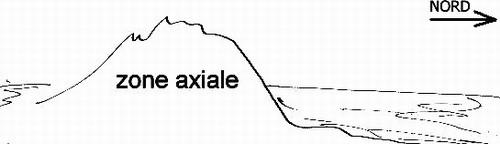

A la fin de l'ère Primaire, vers -300 millions d'années, l'orogenèse hercynienne donnera naissance à la zone axiale, appelée aussi "premières Pyrénées".

Cette première surrection à modelée le relief, plissé les terrains, ouvert des fissures, fait surgir les granites (c'est la seule couche) et engendré le phénomène de métamorphisme.

l'Ossau (2884 m) est né vers -295 millions d'année d'une poussée du magma.

Au Permien, dernier étage du Primaire, vers -250 millions d'années, un climat qui fait alterner pluies diluviennes et grandes chaleurs sèches, érode intensément le relief, certains sédiments qui en résultent donneront naissance aux roches gréseuses de couleur rouge que l'on retrouve dans la région du pic rouge au pic des moines.

l'ère Secondaire

(de -250 à -65 millions d'années)

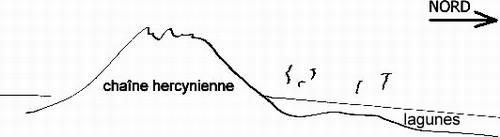

Au début de l'ère Secondaire, une zone lagunaire s'installe au contact de la chaîne hercynienne, le climat chaud permet la création de couches salines: le gypse, insérées dans les sédiments, elles donneront des marnes gypseuses et des cargneules (Trias-Keuper).

A la même époque, des remontées intrusives de lave, arrêtées par ces couches sédimentaires, s'étalent et forment les massifs d'ophite.

Au Jurassique puis au Crétacé, la mer s'approfondit et dépose les sédiments des chaînons nord: plateau d'Ourdinse, Sarrance, Escot-Lurbe, formés de dépôts de calcaire et d'argile (ce sont les deux grands types de roches).

Argile: terre, on rencontre ce type de roche dans le piémont Béarnais. L'argile se dépose en mer en lit plus ou moins pure. L'argile pure (argilite) se présente en cristaux en feuillets.

Calcaire: C'est du calcium que l'on retrouve dans l'eau. Les animaux marins fixent le calcium dans leur propre squelette, à leur mort ces derniers s'entassent dans le fond de la mer.

Marne: C'est un mélange de calcaire et d'argile. Plus la roche est dure, plus il y a du calcaire. Si la roche est plus friable, l'argile domine: Ansabère (calcaire), Billare (plus marneux)

Cette accumulation de dépôts marins, en strate superposées, formera des couches dont l'épaisseur dépassera plusieurs centaines de mètres.

Au Crétacé, la mer progresse tant qu'elle parvient à submerger certaines parties de la zone axiale.

l'ère Tertiaire

(de -65 millions à -1,6 millions d'années)

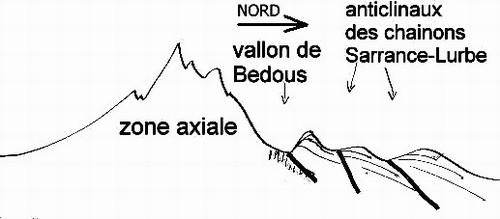

Vers - 50 millions d'années, l'orogenèse Pyrénéenne rajeunit la zone axiale, élève les sédiments du Secondaire et donne naissance aux sommets que nous connaissons actuellement.

Les fortes pressions et les températures élevées donnent des roches métamorphisées.

Les phénomènes tectoniques provoquent des cassures, des failles et des glissements de couches à la faveur de la présence des « couches savonnettes » du Trias, installant la « vague » des chaînons d'anticlinaux entre Bedous et Oloron.

Les calcaires, le granite, les schistes, les gneiss et les roches d'origine volcanique donnent aux Pyrénées une grande diversité de paysages.

vers - 30 millions d'années sous climat tropical l'érosion est très forte, il en résulte un dépôt de sédiments et la formation des conglomérats.

Les grands fleuves modèlent l'architecture des Pyrénées.

l'ère quaternaire

(à partir de 1,6 millions d'années)

De -500.000 à -30.000 ans, il y a une série de refroidissements et de réchauffements (1million d'années).

Il y a des phases de 50 000 à 100 000 ans de refroidissement puis 50 000 ans de réchauffement. Quand il y a une glaciation, la moyenne des températures baisse de 4 â 5°, les précipitations se font sous forme de neige.

Cette neige ne fond pas l'été, elle s'accumule et se tasse, formant ainsi des glaciers qui augmentent de taille par effet d'albédo.

Les Pyrénées étaient situées au sud de l'activité maximale de la grande glaciation qui recouvrait tout le continent Eurasiatique, placées entre le domaine glaciaire et les marges périglaciaires, elles furent un refuge pour certaines espèces d'animaux et de plantes venues du nord.

En Vallée d'Aspe, le glacier débutait à 2014m d'altitude avec une épaisseur du bassin d'accumulation de 410m, il descendait sur 25 km dans la vallée, formant des langues glaciaires qui s'arrêtaient à Bedous.

La dernière glaciation, le Würm, s'achève il y a 10 000 à 18 000 ans.

Vers - 8.000 ans commence l'érosion qui se poursuit actuellement ( eau, neige, gel)

La vallée d'aspe a le profil type d'une vallée glaciaire.

Les étroitures (gorges d'Enfer, Esquit, Escot) correspondent à des roches dures où le glacier a eu du mal à marquer son passage et ce sont les eaux torrentielles du gave d'Aspe qui ont donné ce profil en V.

Les vallons (vallon d'Urdos, Bedous, Sarrance) ont été usés par le glacier trouvant des roches plus tendres, donnant ce profil en U très caractéristique.

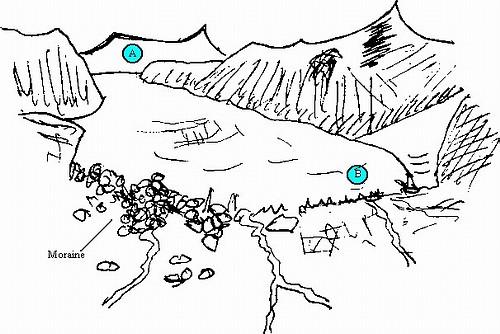

On peut observer des moraines, dans le vallon de Bedous ou le cirque de Lescun, qui sont le témoignage de ce lointain passé.

En marge de la vallée principale existent de petites vallées suspendues: Lescun, Aran, Aydiüs; qui ont été aussi creusées par les glaciers.

Le défilé d'Esquit, en amont du bassin de Bedous, est un verrou glaciaire (a), c'est à dire un obstacle rocheux que le glacier a du franchir, il a creusé, élargi et modelé la vallée au niveau du bassin de Bedous (b). A la fonte du glacier (il y a environ 18000 ans), le gave a transporté de grandes quantités d'alluvions qui ont aplani le fond de la vallée. Le glacier poussait ainsi des amas de matériaux (limons, sables, cailloux, rochers) sur les côtés pour former les moraines latérales. On peut les apercevoir entre Orcun et Jouers, grâce aux bosquets de hêtres qui les recouvrent car leur sol est difficilement cultivable. Au nord de Bedous, la route franchit la moraine frontale.

Les torrents creusent des vallées encaissées, en arrivant dans la plaine, ils déposent des matériaux arrachés à la montagne pour former des cônes de déjections. Le village de Lées est construit sur un ancien cône actif du temps de la fonte des glaciers.